中国揭秘创新近地小行星防御蓝图:伴飞观测、精准撞击后持续监护策略公布

中国揭秘的创新近地小行星防御蓝图,以“伴飞观测、精准撞击后持续监护”为核心策略,这一策略展现了中国在太空科技领域的雄心与实力,并在国际上引起了广泛关注,以下是对该蓝图的详细解析:

背景与意义

近地小行星作为潜在的太空威胁,对地球和人类安全构成重大风险,据估计,太阳系中存在超过3.5万个近地小行星,其中部分小行星的撞击可能引发灾难性后果,历史上多次的小行星或陨石撞击事件(如墨西哥湾撞击事件、通古斯卡大爆炸以及车里雅宾斯克爆炸事件)都提醒人们,这类高破坏性事件虽属极小概率,但一旦发生将产生灾难性后果,建立有效的近地小行星防御体系显得尤为重要和紧迫。

核心策略

1、伴飞观测

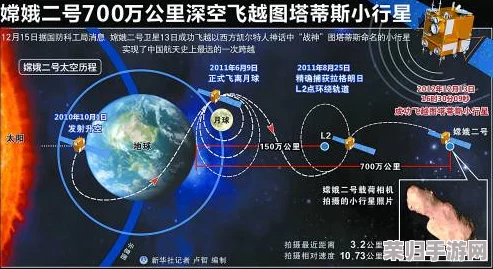

* 发射探测器进入目标小行星周边轨道进行长时间伴飞观测。

* 通过高精度探测技术获取小行星的大小、形状、内部结构、轨道参数(如轨道形状、大小)、自转速度等详细信息,以及环境条件如表面的物质组成、磁场强度等静态特性。

* 这些数据将为后续的精准撞击提供重要的科学依据和数据支持。

2、精准撞击

* 在充分掌握目标小行星信息的基础上,设计并实施精确的动能撞击计划。

* 利用撞击器对小行星实施高速碰撞,通过动量传递改变其运行轨迹,使其远离地球,从而消除潜在的撞击风险。

* 这一过程需要高度精确的计算和控制能力以确保撞击效果的最大化且避免产生过多碎片。

3、持续监护

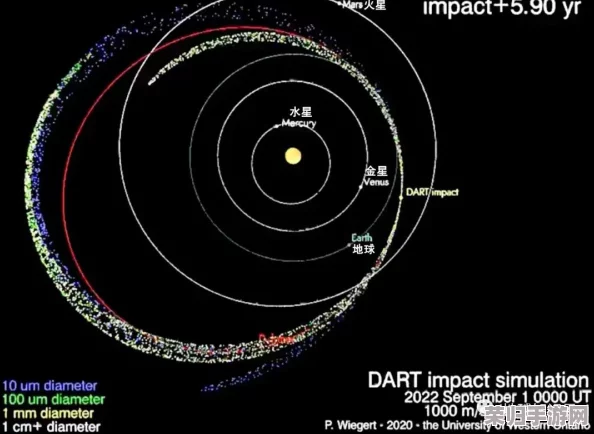

* 动能撞击后继续派遣探测器进行伴飞观测,评估撞击效果和科学价值。

* 主要包括小行星轨道的变化情况、撞击产生的碎片分布及其对周围空间环境的影响等。

* 这些数据对于验证撞击技术的有效性和完善未来的防御策略具有重要意义。

* 确保小行星的运行状态得到有效监控,并根据需要进行后续的干预措施。

实施计划与目标

1、短期目标:计划在2030年实现一次对小行星的动能撞击实验验证任务,以此验证撞击技术的可行性和有效性。

2、中期目标:在2030至2035年间实现推离偏转技术的应用和推广,即通过连续撞击或引力拖船等方式逐步改变小行星的轨道方向。

3、长期目标:到2045年前初步具备完整的小行星轨道控制能力并形成完善的近地小行星防御体系,为地球的安全保驾护航。

技术挑战与应对策略

近地小行星防御任务涉及多个技术领域和高难度的技术问题,包括但不限于深空探测技术、轨道控制技术等,为此,中国将采取以下应对策略:

1、加强科研投入:增加对小行星防御技术的研发投入,推动技术创新和突破。

2、推动技术创新:探索新的探测和撞击技术,提高任务的成功率和效率。

中国揭秘的创新近地小行星防御蓝图是一个全面、系统且前瞻性的计划,旨在通过科学探测与技术创新有效应对潜在的小行星撞击威胁,保障地球和人类的安全。